「会社を設立したい!」だけど、どうやって会社って作ったら良いの?【大まかな流れ】

会社を設立したい!と思っても、何から始めたらよいか・・・

やる事は結構あって、「会社設立の仕方」といった本も売られているくらいです。

まずは全体像が知りたい(自分も整理したい)ので、まとめてみます。

なお、会社を作るか、個人事業主でやるか、悩まれている方はこちらの記事もご参照ください。

また、株式会社にすべきか、合同会社にすべきか、悩まれている方は、こちらの記事もご参照ください。

当記事では、比較的数の多い、「株式会社」に絞って、会社設立の流れを記載していきます

会社設立の大まかな流れ

色々なサイトや本などで説明があると思いますが、私はこの流れが実務的にも一番スムーズに進むと思っています。

- 基本事項を決める(商号、目的、資本金額、事業年度など)

- 印鑑を作成する(実印=代表印(丸印)、銀行印(丸印)、会社印(角印))

- 定款を作成する

- 定款・登記の事前確認を受ける(定款=公証人役場、登記=法務局)

- 定款の認証を受ける(公証人役場)

- 資本金を入金する(個人口座へ)

- 登記をする(法務局)

- 銀行口座を開設する(個人口座から資本金を移管)

- 関係各所へ各種書類を提出する(年金事務所、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、労働基準監督署、ハローワーク)

自分でやるか、税理士または行政書士または司法書士に頼むか

まず前提として、会社設立を、①ご自身でやるか、②税理士または行政書士または司法書士に頼むか の2パターンがあるかと思います。

②の場合は代行手数料が6~10万円程度かかります。

①の場合は上記が浮くため、コスト的には有利です。

ただし、②の場合でも、会社の目的など中身を決めるのはご自身です。税理士または行政書士または司法書士がなんでもやってくれるわけではなく、「手続の代行料」と考えていただいた方が良いかと思います。

ただし、②の場合でも、絶対にかかる費用として、以下があります。

| 定款認証手数料 | 5万円 |

| 登録免許税 | 15万円 |

| 印鑑準備その他諸費用 | 1~3万円 |

| 合計 | 21~23万円 |

この費用+代行手数料を踏まえて、ご自身でやられるか、税理士または行政書士または司法書士に頼むか、決められるのが良いかと思います。

-

税理士・行政書士・司法書士はどちらのほうがよい?

-

どの士業も会社設立をお手伝いしてくれるプロですが、具体的には下記が異なります。

税理士

税務のプロです。決算申告の代行は税理士しかできません。会社設立後は「会計記帳」や「決算申告」など避けては通れないプロセスが待っていますので、会社設立時から関わっていただける税理士がいるのであれば、始まりから一気通貫したサポートを受けることが可能です。

会社設立に関して言えば、登記代行以外の部分を行うことができます。

行政書士

行政関係に提出する書類のプロです。許認可が必要な業態での、許認可(飲食業や建設業など)申請の書類や権利義務関係の書類の作成代行は行政書士しかできません。許認可を受けたい業種で会社設立を行いたい場合は、その両方の一気通貫したサポートを受けることが可能です。

会社設立に関して言えば、登記代行以外の部分を行うことができます。

司法書士

法的な書類の作成や陶器のプロです。会社設立でいうと、登記の代行をできるのは司法書士だけです。つまり、

会社設立に関して言えば、設立手続のすべてを行うことができます。(登記を代行できるので)

ボトルネックとなり得る、最も重要なポイント

3.定款の作成と、4.の定款・登記の事前確認です。

3.で作った定款を、公証人役場、法務局に事前確認してさえもらえれば、あとは淡々と進めるだけだからです。

では、上記を踏まえて、それぞれの項目を少しだけ詳細にまとめてみます。

①基本事項を決める(商号、目的、資本金額、事業年度など)

商号、目的、資本金額、事業年度などを決めます。これらは全て定款に記載するものです。

商号

ポイント

商号は商売をするときの名前。近くの地域や同業他社に、同じ商号の会社がないかなど、必ず事前に調査が必要。

主な留意点としては下記です。なお、下記以外にも、商号は、細かい留意点がたくさんあるので、別途記事にしたいと思います。(記事でき次第、リンクを貼ります)

- 同一住所で同一商号はNG

- 前or後には必ず株式会社

- 使えるのは、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、算用数字、一定の符号(&・.-‘,)

※2023/5/8追記※商号の細かい注意点について記事ができたので、リンクを貼ります!

目的

ポイント

目的は、大枠で記載すればよく、もし許認可が必要な事業であれば予め定款に記載しておく必要あり。

主な留意点は下記です。

- 定款には会社の「目的」として、事業内容を記載

- ホームページに載せている企業もあるので、それを参考にするか、本の事例を見ると参考になる

- 3~10個くらいにし、最後に「前各号に附帯または関連する一切の業務」と記載

- 将来行う可能性がある事業や業務は予め入れておいたほうがよい ※目的変更で登記手数料が発生するため

資本金額

ポイント

初期費用+ある程度の運転資金=資本金額 が1つの目安。または一旦「100万円」とする方も多い。

主な留意点は下記です。

- 法律でいくら以上という決まりはありません

- 基本的な考え方としては、初期費用+ある程度の運転資金 を補えるような額が資本金の目安です

- 1,000万円以上だと、税金面で不利になることがあるので、特に必要なければまずは1,000万円未満がお勧めです

事業年度

ポイント

決算期は、会社の繁忙期を外すこと。

主な留意点は下記です。

- 決算期から2か月以内に税務申告があるので、繁忙期に決算を迎えてしまうと、書類整理など決算準備と重なって大変になってしまうため、会社の繁忙期を外すことが1つポイントです

- また、節税の観点からは、売上が一番上がる前に決算を持ってくることもポイントです

例:12月のクリスマスシーズンのケーキ販売が最も売上が上がる会社の場合

12月決算:事業年度の最後に最も売上が上がる=1年間の業績予測がしづらい

11月決算:期初に最大の売上が来るので、あと残りで、利益着地予想を考えて、節税策を検討できる。しかし、決算準備が忙しい

9月決算 :比較的期初の時期に最大の売上が来る & 決算準備も忙しくない時期となる

その他基本的事項

その他、

- 本店住所

- 資本金を出す人(=発起人)

- 取締役、代表取締役

- 取締役の任期(特にこだわりなければ、10年にするパターンが多い)

- 株式数、発行可能株式数(株式数は1株1万円で、発行可能株式総数は5~10倍のキリのいい数にすることが多いです)

などを決める必要があります。

忘れがちで、本などにも書いていないことも多いのが「ドメイン」の確認です。

ホームページやメールアドレスで使用するため、ドメイン(例:nakada-cpa.com)が使用できるかの調査も事前にしておくことが望ましいです

②印鑑を作成する(実印=代表印(丸印)、銀行印(丸印)、会社印(角印))

ポイント

定款の認証時に個人の実印が、登記の時に会社の実印が、必要。

印鑑の作成にも時間がかかるので、商号調査が終わり、商号が確定したら、早めに発注することをお勧めします。

個人で印鑑登録をしていない場合は、それもお早めに。

以下の3種類と、もし個人の実印がなければ、個人の実印も必要です

- 会社実印※代表者印(丸印)

…契約の時などに使用します - 会社銀行印(丸印)

…銀行で使用します(実印で構わないのですが、万が一実印は紛失すると困るので、銀行印というものを作るのが一般的です) - 会社印(角印)

…見積書・請求書・領収書に押したり、日常業務で使用します

※その他、封筒などに簡易に押したりする「ゴム印」を準備することもあります(優先度は低いです)

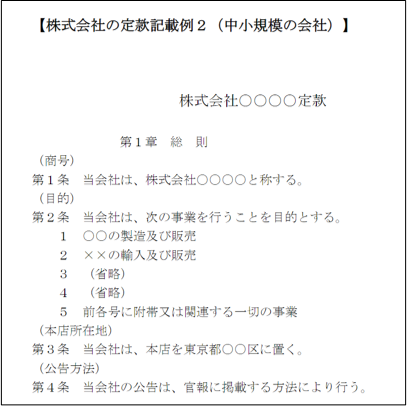

③定款を作成する

ポイント

特別な事情がなければ、「日本公証人連合会」という定款を認証する機関が出している「ひな形 ![]() 」を使用して記載すると、簡単。

」を使用して記載すると、簡単。

小規模会社には、このWebサイト内の「 2.中小規模の会社」 がオススメ。

①基本事項を決める で決めた基本事項を元に定款を作成します。

④定款・登記の事前確認を受ける

ポイント

ここがスケジュール上のボトルネックになり得ますので、スケジュール上重要なポイント。

この事前確認をしっかりしておくと、あとは登録を進めるだけなので、スムーズ。

定款の「目的」は登記にも同様に記載します。

- 定款:公証人役場

- 登記:法務局

が管轄であるため、それぞれ事前に内容を確認しておく必要があります。基本的には電話して、「事前に確認してほしい旨」伝えればOKです。

⑤定款の認証を受ける

ポイント

公証人役場にて、定款の認証を受けます。定款の認証には5万円の定款認証料がかかる。

また、紙で定款を作る場合、印紙代が4万円かかるが、電子だと0円と印紙代がかからない。

⇒電子定款がオススメ。

ただし、安易な電子定款はトラップです。

電子定款を行うために、「ICカードリーダーライター」「個人の電子証明書の取得(市役所などで取得)」「電子署名を付すための有料版PDF編集ソフトの購入」が必要だからです。(無料版PDF編集ソフトではできません)

さすがに4万円はかかりませんが、意外なコストと、【手間】がかかります。

じゃあ、どうしたら良いの?結局、紙?

私がマージンをもらっているなど一切ありませんが、普通に利用者目線から見て、最も簡便かつ料金が安くできるサービスが、世の中に存在しています。私が会社設立のご相談を受ける時、以下の2つのサービスをお勧めしています。

おすすめのサービス

- freee会社設立

…ご利用イメージはこちら

- マネーフォワード会社設立

…ご利用イメージはこちら

逆に、これがない中今まで会社設立していた人たちはどうやってたんだろう・・・と思うほど、とても便利です!

この後このいずれかの会計ソフトを使用することを前提とすれば、無料で使うことのできるサービスで、もしこの会計ソフトを使用しない場合でも、5,000 円の手数料で済みます。

また、良いポイントとしては

- 一度記入すると他の資料にも反映してくれたり、効率的

- 漏れが出ないように、入力しながらチェックしながら進めてくれる

- 電子定款は、事前に電子証明書を取得したり、電子署名ができる有用版の PDF ソフトが必要だったりと、実は以外に苦労するが、このサービスはその点も一手に担ってくれる

です。どちらの会計ソフトかは使用感に違いはありますが、ネット上でも違いはよく記載されています。(そのうち私も記事化できたらしたいと思います)

⑥資本金を入金する

ポイント

銀行口座残高に資本金を満たすだけの金額がある、ではNG。

仮に資本金が100万円である場合、一度引き出して、再度預け入れる という行為をして、その履歴を残す必要あり。

(完全に形式重視ですが・・・資本金としてその額が振り込まれたことが明確に分かるため)

定款の認証を受けた後に、資本金の払込みをします。この時点で会社口座はないので、発起人の個人口座へ払い込みます

⑦登記をする

ポイント

⑤定款の認証を受ける でご案内した「freee会社設立」または「マネーフォワード会社設立」を使用すると、書類準備が漏れなく、楽になる。オススメ。

資本金の払込みが終了すると、いよいよ登記が可能となります。登記に必要な各種書類を準備します。 登記時、「登録免許税」として15万円が必要です。

⑧銀行口座を開設する

ポイント

大切なのは、「困った時に相談に乗ってくれる金融機関か」。

• なじみの担当者がいて相談しやすい

• 利便性(=近くの金融機関)

• 地域性(=地銀)

• 創業当初の相談のしやすさ(=信用金庫)

• 口座手数料の安さ(=インターネット専業銀行)

登記が完了して初めて、銀行口座を開設することができます。

いわゆるメインバンクです。提供するサービスの内容によって、お付き合いをする銀行を選ぶのが良いかと思います。

⑨関係各所へ各種書類を提出する

定款・登記の他に、会社設立をした際は以下の関係各所へ各種書類の提出が必要です。

| 年金事務所 | ・健康保険・厚生年金保険・新規適用届(このとき登記事項証明書必要) ・健康保険・厚生年金保険・被保険者資格取得届 ※役員報酬を支払う場合、従業員給与がなくとも、役員が1人だけでも、会社として社会保険加入することになる。役員報酬がゼロの場合、不要。 |

| 税務署 | ・法人設立届出書(このとき定款のコピー必要) ・青色申告の承認申請書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ・棚卸資産の評価方法の届出書(棚卸資産の評価方法に変更なければ提出不要です。※自動的に、最終仕入原価法に ・減価償却資産の償却方法の届出書(減価償却方法に変更なければ提出不要です ※自動的に、法定の減価償却方法に ・インボイスの届出書、消費税課税事業者選択届出書(必要あれば。BtoB ビジネスの場合、申請を出すのが良いように言われています) |

| 都道府県税事務所 | ・法人設立届出書(このとき定款のコピーと、登記事項証明書が必要) |

| 市区町村役場 | ・法人設立届出書(このとき定款のコピーと、登記事項証明書が必要) |

また、従業員を雇う場合は、追加で以下も必要です

| 労働基準監督署 | ・労災保険の加入手続き |

| ハローワーク | ・雇用保険の加入手続き |

参考になる本

あくまでも当記事は大まかな流れなので、詳細をお知りになりたい方は、1冊でもよいので、専門書を買われることをお勧めします。値段も1,500円~3,000円程度で購入できます!

以下、回し者でもなんでもないのですが、お勧めの本を3冊ご紹介します。

実務でよく見られている本だと思います。

ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 会社設立のしかたがわかる本

| タイトル | ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 会社設立のしかたがわかる本 |

| 著者 | 鎌田 幸子・北川 真貴・山口 絵理子・今井 多恵子 |

| 出版社・発行年月 | ソーテック社・2012/9/15 |

| 価格 | 1,518~1,680円(新品) |

| URL | Amazonへのリンク |

株式会社のつくり方と運営 '21~'22年版 (2021~2022年版)

| タイトル | 株式会社のつくり方と運営 '21~'22年版 (2021~2022年版) |

| 著者 | 小谷 羊太 (著), 板倉 はるみ (著), 佐藤 善恵 (著), 岡本 和弘 (著) |

| 出版社・発行年月 | 成美堂出版 (2021/7/20) |

| 価格 | 2,720円(新品) |

| URL | Amazonへのリンク |

オールカラー 一番わかる会社設立と運営のしかた

| タイトル | オールカラー 一番わかる会社設立と運営のしかた |

| 著者 | 中野 裕哲 |

| 出版社・発行年月 | 西東社・2014/6/9 |

| 価格 | 1,650円(新品) |

| URL | Amazonへのリンク |

最後に

会社設立手続は、やはり一筋縄ではいかず、結構時間がかかります。

それでも、freee会社設立や、マネーフォワード会社設立などといったサービスによって、ひと昔前よりは設立しやすくなっているはずです。資本金も1円から設立できますしね。

この記事が、「これから会社を設立する」「設立しようと思っているけれどどうやればできるのか・・・」と悩まれている方の、手助けになれば幸いです。

また、仲田公認会計士・税理士事務所では、会社設立サポート実績があります。「何も分からない」ところからでも寄り添ってお手伝い可能です思いますので、お気軽にご連絡ください!

\お気軽にお問い合わせください/090-7539-7374

お問い合わせフォームはこちらこの記事を書いた人

-

公認会計士・税理士・ITストラテジスト

山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。

強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。

スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。

↓詳しくはこのWマークをクリックしてください。HPへ遷移します。