よくある節税策~小技まとめ~個人事業主編~

税理士仕事をしていると、「節税したいです!」「節税って何をすれば良いですか?」とご相談をいただくことが多いです。

「節税」という言葉がパワーワードすぎますよね。その言葉が独り歩きして、税理士であればその裏技持っているんでしょ!?というニュアンスでご相談をいただきますが、結論から言うと、

裏技はないけど、知っていると便利な小技集程度ならありますよ

という感じです。

また節税については書籍やYoutubeにもあふれるほど情報がありますが、情報の網羅性を担保するあまり、結局見にくいものとなってしまっています。

いろんな小技はあれど「みんな知ってるものは何なの?」程度のことをサクっと知りたい方が多いのではないでしょうか。(私でさえそんな感じ)

そこで、今回はその小技集、よくある節税策~個人事業主編~をお届けします。

「節税」と「脱税」は異なります。つまり、租税回避目的で、制度が定める本来の趣旨から逸れて、法の穴をかいくぐるような行為は、脱税側の行為になります。当記事ではそのような趣旨を含んでいません。

一番大事なこと=無駄な支出をしないこと

「節税」を話す前に、一番大事だと思っていることを記載します。それは

無駄な支出をしないこと

「節税」と聞くと、税金が減ることばかりに目がいきますが、例えば20万円の税金を減らすために100万円の無駄な支出をしていたら、100ー20=80で結局80万円の無駄な支出をしていることになります。

いつかブランド強化のためにロゴをリニューアルしようと思っていたんだけど、今期利益がしっかり出ているから、やるか。

と

今期利益出ちゃったなー、こないだロゴをリニューアルしたばかりだけど、お金余ってるし、やるか。

では、話が違うということです。

どちらも経費化されて利益が減り税金も減りますが、後者は、本来であれば手元に残るはずだった80万円を失っています。

20万円の税金を払ってでも80万円の留保を残す(後に必要な投資をする)、ことこそが事業を成長させる秘訣だと思います。

「節税」と称して「浪費」に走る経営者様は本当に多いと感じます。

まず基本(最低限)

青色申告をすること

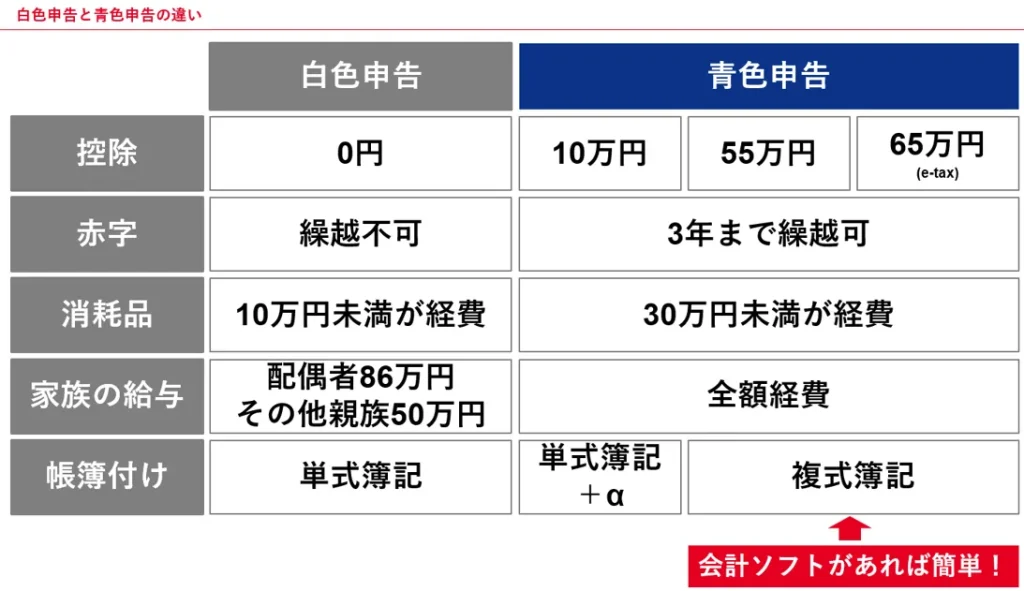

所得税申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが、迷う余地なく青色申告をお勧めします。

複式簿記が難しい場合(会計ソフトではなくExcel管理で乗り越えたい場合)でも、青色申告の10万円控除を狙うのがよいと思います。

-

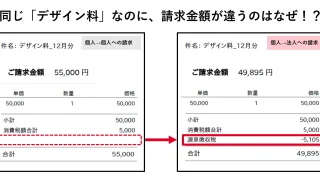

10万円控除・55万円控除・65万円控除の、「控除」って何?

-

所得×税率=税金 という計算式の、「所得」の部分から引いてくれる金額のことです。

-

赤字の繰越って何?

-

黒字の年にその黒字から繰り越した赤字を引くことができる、ということです。

青色申告だと赤字を3年間繰り越せます。なお、前年度が黒字で今年が赤字の場合、赤字を前年度の黒字から繰り戻すこと(=前年度税金の還付)も可能です、繰戻し還付と言います。(繰戻し還付は、3年間ではなく前年度からのみ、国税のみが対象、税務調査の対象となりやすい(と言われる真偽不明)という事情はあります)

-

消耗品の10万円未満、30万円未満の違いって?

-

青色申告では、30万円未満が無条件に消耗品費というわけではなく、

「少額減価償却資産の特例」を使って年間300万円まで即時償却できる、という規定です。「青色申告すれば30万円未満は経費なんでしょ」という誤解をよくされがちです

そのため厳密には「消耗品」ではなく、「即時償却した固定資産」なので償却資産税申告の対象になる、というトラップがあります。当該トラップについては別記事にて記載しています。

-

家族の給与は全額経費にできないの?

-

白色だと制限があり、青色だと全額となります。詳細は別記事にて記載しています。

-

白色申告と青色申告10万円控除の、帳簿付けの違いは何?

-

ほぼ同じですが微妙に異なります。その異なる点とは、

白色申告…

現金取引や掛取引にかかわらず、また売上や仕入・諸経費を同じ様式で、日付順に記載していく簡易な方法で良いとされています。簡単に言うと、全てを一緒に日付順でエクセル一覧にすればOK、というイメージです。青色申告10万円控除…

現金出納帳などの簡易帳簿での帳簿付けが求められます。例えば商品を仕入れた場合に、その場で現金で仕入れたときは現金出納帳を使用しますし、掛け取引で後日仕入れ代金を支払うようなときは買掛帳を使用します。つまり、白色と青色申告10万円控除との大きな違いは、青色10万円控除ではお金の出入りそしてその残高についても記録するということです。

経費を漏れなく計上すること

これが意外と出来ていないことが多いです。

テクニカルな話ではなく「もらったレシートを無くした」レベルの話です。そしてそれを現金取引で行っていた場合、こうなります。

レシートない・現金で払った記憶もない = 支払ったことを忘れてしまう

支払ったことを忘れていれば、当然帳簿付けもできません。結果として経費が計上されません。

また、実務でよくあるのが「レシートがありすぎてもう面倒くさいから計上は一部でいいや」です。これも、経費計上が漏れることになります。

-

支払ったことを忘れた・面倒くさい 対策は何かないの?

-

事業専用クレカを作って、なるべく経費はクレカで支払って、そのクレカを会計ソフトへ連携すること、です。

そうすれば、全部会計ソフトへ連携されるので漏れる心配がありません。

freeeやマネーフォワードクラウドといったクラウド会計を使えば、容易です。

また、テクニカルな話で言うと、「家事按分」が漏れなく行われていないことが挙げられます。

家事按分とは、プライベートによる生活費と事業費が混在している費用を規定のルールで計算し、事業に使用した分を算出することをいいます。

-

家事按分って、例えばどんなものがあるの?

-

自宅で仕事をしている場合の、家賃や水道光熱費です。詳細は別記事にて記載しています。

全員がやって損がない

ふるさと納税

無数の解説Webサイトがあるので詳細は譲るとして、超ざっくり言うと

「2,000円の負担でお礼の品がもらえる、オトクだよね!」という制度です。

上限額内のふるさと納税した額は、2,000円を除き、所得税・住民税(翌年)から控除されるので、

結果的に、「税金を支払って、2,000円の負担だけで、お礼の品がもらえる!」という理解で、おおまか良いと思います。

(本来的な納税ではないので税務的な表現は間違っていますが、そこを突き詰めると難しいです…)

-

上限額を調べるにはどうしたらよいの?

-

「ふるさと納税 シミュレーション」で検索すれば、たくさんシミュレーションサイトが出てきます。

手元に前回の確定申告書または源泉徴収票を置き、サイトの指示に従って該当箇所を入力すれば、すぐに上限額が調べられます。

-

どこから寄附すればよいの?

-

楽天ふるさと納税、Amazonふるさと納税、ふるなび、さとふる、など、ふるさと納税用のWebサイトがたくさんあります。そこで気になるサイトを使えばよいです。

どのサイトでも大差ないですが、掲載数の違いや、微妙な価格差や、ポイントが付く付かないなど、微妙な差があります。

-

どうやって控除の手続きをするの?

-

詳細は無数の他の解説Webサイトに譲りますが、「確定申告」と「ワンストップ特例」の2パターンがあります。

家族分の医療費控除・交通費・薬代

こちらも無数の解説Webサイトがあるので詳細は譲るとして、超ざっくり言うと

「1年間の医療費が10万円を超えたら、その10万円を超えた部分を、所得×税率=税金という計算式の「所得」の部分から引くよ(控除上限200万円)」という制度です。

ここで忘れられがちなのが、

・家族(生計を一にする)にかかった医療費

・通院のための交通費

・薬代(病院で処方された薬だけでなく、市販の風邪薬なども含む)

も含まれる、ということです。

これを忘れないことも、立派な節税です。

薬代で言うと、「1年間の薬代で1万2千円を超えたら、その1万2千円を超えた部分を、所得×税率=税金という計算式の「所得」の部分から引くよ(控除上限8万8千円)」という『セルフメディケーション税制』という期限付き特例措置もありますが、

これも余計混乱するので、詳細は割愛します

iDeCo

こちらも無数の解説Webサイトがあるので詳細は譲るとして、超ざっくり言うと

・積立時、掛金全額が所得控除となるよ(所得×税率=税金という計算式の「所得」の部分から引くよ)

・運用時、利息や運用益が非課税だよ(通常は20.315%の税金がかかるのに)

・受取時、退職金や年金として受け取るから税金的に有利だよ(退職金にはそもそも退職所得控除というオトク仕組みがあるし、年金にも公的年金等控除というオトク仕組みがあるよ)

という仕組みです。

ただし、原則60歳まで引き出せないので、余裕資金がない中で多く支出するのはご自身の資金繰りを苦しめる可能性があります。要注意です。

-

掛金の上限額はあるの?

-

区分 掛金上限(月額) 掛金上限(年額) 自営業者等 68,000円 816,000円 会社員 企業年金がない 23,000円 276,000円 企業年金がある 20,000円 240,000円 公務員 20,000円 240,000円 専業主婦(夫)等 23,000円 276,000円

小規模企業共済

小規模企業の経営者・役員、個人事業主のみが入れる、退職金制度で、掛金が所得控除となります。

これも、iDeCoと同じく掛金上限額があるものの、iDeCoと比較して

・掛金変更が何度でも自由

・運用成績による変動がない

・60歳以上かどうかを問わず退職時にもらえる

・20年未満で解約すると元本割れする

・それまで納めた掛金の範囲内(7割~9割)かつ2,000万円以内で、機動力高い借入が可能

という特徴があります。

iDeCoと小規模企業共済は完全併用可能なので、個人事業主の場合、もし両方を最大額で併用するなら、小規模企業共済は月額70,000円、iDeCoは月額68,000円が上限なので、最大で年間165万6,000円積み立てることが可能です。

節税の視点ではありませんが、退職金制度をざっくり比較した記事がありますので、iDeCo vs 小規模企業共済の情報としては参考になるかと思います。

NISA

こちらも無数の解説Webサイトがあるので詳細は譲るとして、超ざっくり言うと

「投資で得た「配当」「売却益」を上限額の中で非課税にするよ」というものです。

そのため、元本割れするリスクさえ受け入れられるのであれば、有効に使わない手はないと思います。

場合による

消費税の原則課税か簡易課税か

消費税には「原則課税」と「簡易課税」という計算方法があり、若干誤った表現ですが超簡素化すると、

■原則課税

・・・利益×10%的 な計算方法

■簡易課税

・・・売上×国が決めた利益率×10% 的な計算方法

があります。つまり、

●実際の利益率 < 国が決めた利益率

→原則課税が有利

●実際の利益率 > 国が決めた利益率

→簡易課税が有利

となります。(ここで言う「実際の利益率」は、PLの利益率ではなく、そこから給与や減価償却費といった消費税が関係ない経費を足し戻した、消費税上の利益率ですが、詳細は割愛します)

国が決めた利益率は以下の通りです。

(実際は「国が決めた」なんて言わないですし、利益率も「みなし仕入率」と言って逆ですし、業種ももっと細かく書いてありますが、この記事は理解促進を目的としているので、超簡素に書きます)

| 区分 | 業種 | 利益率 |

|---|---|---|

| 第1種 | 卸売業 | 10% |

| 第2種 | 小売業 | 20% |

| 第3種 | 製造業(製造小売はこちら) | 30% |

| 第4種 | その他(飲食業はこちら) | 40% |

| 第5種 | 運輸・通信・サービス業 | 50% |

| 第6種 | 不動産業(仲介・管理・賃貸) | 60% |

また、実際には簡易課税は売上5,000万円以下の時のみ使える、その判定期間や申請方法・申請期限や自由に制度間を行き来できないなど細かい注意点があります。

社員への決算賞与

場合により使える節税策として、社員への決算賞与があります。

これは特別な話ではなく、「利益が出て、無駄な支出ではない、何かに使いたい」のであれば、モチベーション向上施策にもなるし、従業員へ決算賞与を出す、ということです。

賞与なので当然経費です。

家族の青色事業専従者給与

家族がいて、事業に専従してもらえるのであれば、青色事業専従者給与を出すのも有効です。

ただし、家族誰でも良いわけではなく、「生計を一にする15歳以上」「過大な金額ではない」「6か月以以上専ら事業に従事」といった要件はもちろんあります。つまり、大学生や高校生の子どもを夏休みの間だけ手伝いをさせて、その期間について給与を支払ったとしても専従者とは認められず、その額を必要経費に算入することはできません。

詳細はこちらの記事をご参照ください。

会社員が副業をし、給与所得と事業所得の赤字をぶつけて相殺する

純粋な個人事業主からは若干離れてしまいますが、会社員で副業収入があってそれを事業所得(個人事業主)として確定申告している場合、事業所得で出た赤字は、給与所得とぶつけて相殺できます。

これを「損益通算」と言います。損益通算ができるのは、「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得(一部の)」「山林所得」が赤字の時のみで、「雑所得」で赤字が出ても損益通算できません。

何が言いたいかというと、会社員の副業は、「事業所得」と認められる場合もあれば、「雑所得」になる場合もある、ということです。

つまり、「事業所得」と認められなければ、赤字が出ても給与所得とは相殺されません。

なお、事業所得と雑所得の違いについては、国税庁が見解を示しています。

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。

国税庁 「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」

ここに示す通り、税金を減らしたいために、事業の実態がないのに副業を事業所得に見せかける、ような行為は当然認められません。

課税の繰り延べに過ぎない

経営セーフティ共済(倒産防止共済)

課税の繰り延べに過ぎないのですが、節税について調べると必ずと言っていいほど出る「セーフティ共済(倒産防止共済)」というものがあります。

前置きとして、経営セーフティ共済には本来の目的があり、節税のために用意されているものではありません。

節税のために使うことは想定されていない=不適切な利用には何らかの処置が講ぜられる可能性も否定はできません。

-

そもそも経営セーフティ共済とは?

-

そもそもは、取引先事業者の倒産などに備えて掛金を積み立て、万が一のときには掛金の10倍までの借り入れを受けられる制度です。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

参考:中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済制度の概要

ただ、なぜ節税の文脈でよく出てくるかというと、「掛金を全額、損金・経費として算入できる」ためです。

具体的には、月当たりの掛金は最大20万円、12か月分で最大240万円の損金・経費を計上可能です。240万円分の損金・経費を算入すると、法人税等が約35%の企業の場合は、84万円の節税を受けられます。

またこれは年払いも可能なので、一括で240万円を支払った際に、240万円を一括損金計上が可能となります。

ただし、解約時にはお金が戻ってくるので、収益になり、そこに課税されます。

そのため、先に経費にしても、あとで収益になって課税されるので、「課税の繰り延べ」にすぎません。

-

経営セーフティ共済のメリットは?

-

・掛金の金額を自由に選択でき、全額が損金・経費になる

・掛金を40か月以上納めていれば全額返金、元金保証

・無担保無保証で掛金の10倍まで借り入れ可能

です。節税についてのメリットばかりに目がいきがち経営セーフティ共済ですが、40か月以上納め続けることで掛金が全額戻る点、無担保無保証で掛金の10倍まで借り入れ可能など、経営の「もしも」に備える目的でもとても優れた制度です。

-

経営セーフティ共済の注意点は?

-

・掛金には上限がある(年間240万円、積立金上限800万円)

・毎月の払いを5千円~20万円で設定する(途中で減額可能)

・解約時には益金・収益となる(課税の繰り延べ)

・一括払いの受理日に注意する(前納をしたい月の5日まで)

例えば、12月決算だから12月末までに前納により倒産防止共済の掛金1年分を損金算入できるようにしたい場合、そんなときは、少なくとも12月5日の数日前まで(11月末までが確実)に書類を提出するのが安全です。

節税にはなるが・・・

節税にはなる「かも」しれないけれど、無駄な支出になることに注意しましょうシリーズ、以下があげられます。

少額減価償却資産の特例

青色申告特典で、「少額減価償却資産の特例」というものがあります。前述していますが、年間300万円まで即時償却できる、という規定です。ただし、これも前述の通りトラップがあり、

「青色申告すれば30万円未満は経費なんでしょ」という誤解をよくされがちです

厳密には「消耗品」ではなく、「即時償却した固定資産」なので償却資産税申告の対象になる、というトラップがあります。当該トラップについては別記事にて記載しています。

無駄な支出をしては元も子もないので、「必要だったものを買うなら気を付けよう」程度の考え方が良いと思います。

4年落ちの中古車購入

減価償却方法が定率法の場合、耐用年数が2年だと1年目の償却率が100%になります。この仕組みを使う節税策で、よく出てくるのが「4年落ちの中古車を買う」方法です。

簡単に言うと、「普通車の法定耐用年数は6年なので、4年落ち以上は耐用年数が2年となり、定率法で償却すると取得年度の経費になる」ということです。(中古資産の耐用年数計算、実際には6-4=2という計算式ではないのですが、簡便的にそう示しています)

注意点としては、期の途中で取得した場合、減価償却費は月割りするため、決算前に慌てて購入してもその期の経費計上は1か月分だけだった、のようなことになってしまう可能性があげられます。

また、本来いらなかった車を買っても無駄な支出が増えるだけで本末転倒だと思います。

「そういえば車を買い替える必要があったな、どうせ買うんだったら利益が出る今期にするか」程度の考え方が良いと思います。

かなり大胆な課税の繰り延べ

かなり大胆な課税の繰り延べ方法としてあるのが、航空機などのオペレーティングリースや、コインランドリー投資です。

利益が出たら手を出して、節税して、また利益が出たら手を出して・・・と一度使ったら離れられないような気がしますので、あまりおすすめできないと考えていますが、決算対策としてフィットする会社があるのも事実なのかもしれません。

かなり大胆な節税なので当局の締め付け(税制改正)も頻繁に行われることから、かなり詳しい事業者と組んでやる=手数料もそれなり、とある程度の理解が必要な気がします。

航空機などのオペレーティングリース

難しい仕組みなので詳細は割愛しますが、出資した初年度に80%程度が損金計上可能など、短い期間で多くの損金を計上することができて、リース期間満了時には、それと同額かそれ以上の益金を得られるという、課税の繰り延べスキームです。

航空機の場合は、

・リース会社が中古航空機を買う

・匿名組合を作って金融機関から借り入れをして中古航空機を組合所有とする

・航空会社へリースしてリース料を受け取る

・組合への出資者を募って、投資家は出資する(1口3,000万円~5,000万円が相場)

・組合では初年度に大きな減価償却費が計上される=出資者には損失が分配される

・最終的には航空会社に航空機を売却して、その売却益を出資者に分配し、組合を解散する

という流れを組みます。中古資産の耐用年数が短くなってそれを定率法で償却する手法を大きくしたもの、と考えると分かりやすいかもしれません。

(また、航空機-匿名組合のスキームでは法人に限られますが、航空機以外でも船舶やコンテナやヘリコプターやトラックなど、個人事業主が活用できる仕組みもあるようです)

コインランドリー投資

その名の通り、コインランドリーを経営することで大幅な節税を期待するものです。

コインランドリーを購入・設置した初年度に多額の経費を計上することで利益を圧縮しつつ、7年程度の期間を目安に投資を回収する、という、課税の繰り延べスキームです。この時利用される税制が以下のものとなっています。

①中小企業経営強化税制による特別償却または税額控除

通常の設備の場合は耐用年数に応じて減価償却をするので投資初年度に一括して経費処理をすることはできませんが、当該税制の対象となるコインランドリーを取得することで、投資初年度でも多額の経費処理をすることが可能となります。

ただし、2023年4月1日以降からコインランドリーのスキームにメスが入り、コインランドリーの管理のおおむね全部を他の者に委託する場合、同制度の適応を受けられなくなりました。

②償却資産税の特例

こちらも要件を満たすコインランドリーを取得することで、3年間は償却資産税を免税とすることができます。

③相続税の小規模宅地の特例

小規模宅地等の特例とは、相続税に対する優遇制度です。コインランドリーを設置した土地は、相続税法上「特定事業用宅地等」に該当し、400㎡までの土地の評価額を最大80%減税させます。自己所有の土地でコインランドリーを設置する場合において一定の要件を満たす場合は、相続税評価額にも波及します。

おわりに

「節税」と称して「浪費」に走る経営者様は本当に多いと感じます。山梨県でも同様です。

もちろん適切な節税は大事です。

ただし、無駄な支出をして節税策に時間を割くよりも、自分の事業を伸ばし、しっかり利益を出して、適切な税金を払い、留保を残していくことも大事です。

そういった考え方も重要であるということ、節税と留保がセットで語られる記事もあまりなかったので、最後に書き記したいと思います。

この記事を書いた人

-

公認会計士・税理士・ITストラテジスト

山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。

強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。

スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。

↓詳しくはこのWマークをクリックしてください。HPへ遷移します。